Am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Dresden entwickelt ein Forscherteam selbstauflösende Schrittmacherdrähte, die Risiken nach herzchirurgischen Operationen deutlich reduzieren können. Gemeinsam mit der medizinischen Fakultät der TU Dresden verfolgen die Forschenden des Instituts diesen neuartigen Ansatz im Projekt Resorbable Molybdenum Temporary Cardiac Electrodes, kurz ReMoTe CarE.

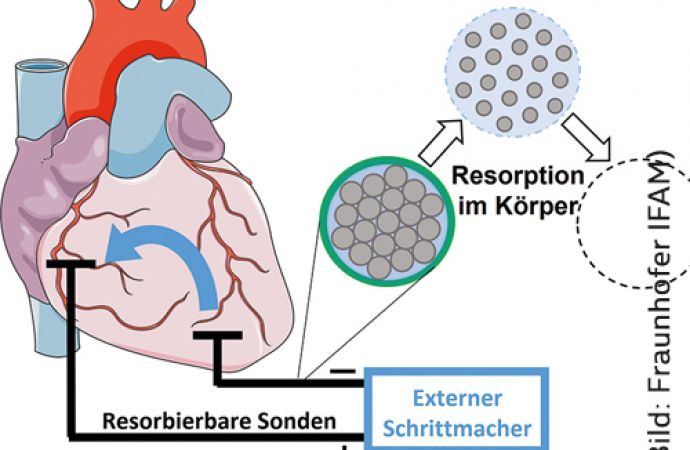

Häufig treten nach herzchirurgischen Operationen Herzrhythmusstörungen auf. Diese werden klassisch mit externen Schrittmachern und vorübergehend auf der Herzoberfläche aufgenähten (epikardialen) Schrittmachersonden behandelt. Das birgt per se mehrere Gefahren: Durch das manuelle Herausziehen von modernen Edelstahlsonden können Komplikationen auftreten, da die Leitungen mitunter mit dem umliegenden Gewebe verwachsen. Werden die Sonden gekappt und bleiben im Körper, kann es ebenfalls zu Infektionsrisiken kommen, oder die Reste wandern im Körper, was weitere Operationen erforderlich machen kann.

Im Projekt ReMoTe CarE, das vom Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Digitale Gesundheit in Dresden gefördert wird, verfolgen die Forschenden deshalb ein völlig neues Konzept: Bioresorbierbare Schrittmachersonden, die bewusst im Körper verbleiben und sich innerhalb einer bestimmten Zeit auflösen, sollen künftig die herkömmlichen Sonden ersetzen. Als Basis dient das Metall Molybdän, das mehrere Vorteile mit sich bringt. Molybdän degradiert nach Aussage von Dr. Georg Pöhle, Wissenschaftler am Fraunhofer IFAM in Dresden, gleichmäßig im Körper, es ist biokompatibel und hat eine hohe mechanische Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit. Zusätzlich wird es mit sich ebenfalls zersetzenden Biopolymeren beschichtet, um das umgebende Gewebe elektrisch zu isolieren.

Am Fraunhofer IFAM in Dresden werden die verwendeten Materialien hinsichtlich ihrer mechanischen, elektrischen und Degradationseigenschaften untersucht und optimiert. Hier entstehen die Demonstratoren – Litzen aus feinen Metalldrähten, die mit den Biopolymeren beschichtet werden. Geplant ist, sie noch in diesem Jahr in präklinischen Studien an der medizinischen Fakultät der TU Dresden zu erproben.

Ziel ist es, die Komplikationen, die bislang mit epikardialen Herzdrähten verbunden sind, zu vermeiden. Damit würden nicht nur Patientinnen und Patienten eine große Erleichterung erfahren, auch Gesundheitspersonal und Gesundheitssystem könnten erheblich entlastet werden.

Entwicklungen in der Medizintechnik sind ein Schwerpunkt des Fraunhofer IFAM in Dresden. Darüber hinaus konzentriert sich das Institut auf die Geschäftsfelder Mobilität und Energietechnik.Cornelia Müller

- www.ifam-dd.fraunhofer.de

Einzelbeschichtung (a, b) und Doppelbeschichtung (c) mit unterschiedlichen Biopolymeren auf Demonstratoren der Schrittmachersonden aus Molybdän (© Fraunhofer IFAM, Dresden)

Text zum Titelbild: Im Anschluss an die postoperative Überwachungsperiode von wenigen Tagen können die resorbierbaren Schrittmachersonden im Körper verbleiben und werden langsam abgebaut (© Fraunhofer IFAM, Dresden)